「膝の痛みや違和感が気になり、『ジムで本当に効果的な膝トレーニングはできるの?』『自己流だと逆に痛めそうで不安…』と感じていませんか?実は、膝周りの筋力は【40代以降で10年ごとに約8%ずつ低下】することが報告されており、放置すれば膝痛や変形性膝関節症のリスクが大幅に高まります。特に大腿四頭筋やハムストリングスは、膝関節の安定と日常動作の快適さに直結する重要な役割を担っています。

しかし、正しいフォームや負荷設定を知らずにトレーニングを続けると、膝関節に不要な負担をかけてしまうことも。逆に、適切なジム設備と専門的な指導のもとでトレーニングを行えば、膝の痛み軽減やパフォーマンス向上、転倒リスクの低減など数多くのメリットを得られます。

「今よりもっと快適に歩きたい」「将来も好きなスポーツを続けたい」――そんなあなたのために、本記事では膝周りの筋肉トレーニングをジムで効果的に実践するための科学的根拠と具体的なステップをわかりやすく解説します。最後までお読みいただくと、膝の健康寿命を延ばすための実践的な知識と、ジム選びのポイントまでしっかり身につきます。

膝周りの筋肉トレーニングジムの基礎理解と重要性

膝周りの主要筋肉解説 – 大腿四頭筋、ハムストリングス、内転筋、臀部筋群の機能と膝関節への影響

膝周りの筋肉は、主に大腿四頭筋、ハムストリングス、内転筋、臀部筋群で構成されています。これらの筋肉は膝関節の安定性や動作を支えるうえで重要な役割を果たします。大腿四頭筋は膝の伸展、ハムストリングスは屈曲とともに膝の後方安定、内転筋は下肢のバランス保持、臀部筋群は股関節から膝への負担軽減に貢献します。ジムでこれらの筋肉をバランスよくトレーニングすることで、膝関節への負担を分散し、怪我や痛みの予防が期待できます。

筋肉ごとの役割と膝の安定性への寄与 – 各筋肉の負荷分散と関節保護のメカニズム

| 筋肉名 | 役割 | 膝への影響 |

|---|---|---|

| 大腿四頭筋 | 膝を伸ばす、関節を安定させる | 正しいフォームでのスクワット等で強化可能 |

| ハムストリングス | 膝を曲げる、後方から関節を守る | 膝のサポートと怪我予防に効果 |

| 内転筋 | 脚を内側に引き寄せる、膝の横ブレ防止 | 膝のバランスを取る上で重要 |

| 臀部筋群 | 股関節の安定、膝への負担軽減 | 姿勢改善や膝の負担分散に寄与 |

これらの筋肉を適切に鍛えることで、膝関節への過度なストレスを回避し、日常生活やスポーツ時の膝の安定性を高めることができます。

膝周り筋肉の衰えがもたらすリスク – 膝痛、変形性膝関節症、転倒リスク増加の科学的根拠

膝周りの筋肉が衰えると、膝関節への負担が増し、膝痛や変形性膝関節症の発症リスクが高まります。筋力低下はバランス能力の低下にも直結し、特に高齢者では転倒事故の原因となることが多いです。科学的にも、膝周りの筋肉量が十分な場合、関節への負担が軽減され、痛みや変形の予防に繋がることが明らかになっています。早期からの適切なトレーニングが膝の健康維持には不可欠です。

年齢・生活習慣による筋力低下の影響 – 高齢者に多い膝関節トラブルの背景

加齢や運動不足は筋力低下の主な要因です。高齢者では、日常の活動量減少や座りがちな生活習慣により、膝周りの筋肉が急速に衰えやすくなります。筋力低下が進行すると、わずかな動作でも膝に痛みが出たり、関節の変形が進行するリスクが高まります。膝周りの筋肉を定期的にトレーニングすることは、膝関節トラブルの予防と健康寿命の延伸に直結します。

膝の健康寿命を延ばす筋トレのメリット – 日常動作の改善、スポーツパフォーマンス向上、怪我予防

膝周りの筋肉をジムで効果的に鍛えることで、日常生活の動作がスムーズになり、階段の昇降や立ち上がりが楽になります。また、スポーツパフォーマンスの向上や、捻挫・肉離れなどの怪我予防にも直結します。

主なメリット一覧

- 日常動作の安定と快適さの向上

- スポーツや運動時のパフォーマンスアップ

- 膝痛や変形性膝関節症などの予防

- 転倒リスクの軽減

膝周りの筋肉トレーニングは年齢や体力を問わず、全ての人におすすめできる健康習慣です。

ジムでできる膝周りの筋肉トレーニング完全ガイド

ジムマシンを活用した膝周り筋肉強化法 – レッグプレス、レッグエクステンション、レッグカールの使い方と効果

膝周りの筋肉を効率的に鍛えるには、ジムのマシンを活用するのが最適です。中でもレッグプレス、レッグエクステンション、レッグカールは膝関節の安定や痛み予防に有効です。

| マシン名 | 鍛えられる部位 | 主な効果 |

|---|---|---|

| レッグプレス | 太もも・お尻 | 膝への負担を調整しやすく安全な強化が可能 |

| レッグエクステンション | 大腿四頭筋 | 膝の伸展力向上・日常動作の安定 |

| レッグカール | ハムストリングス | 膝裏の筋肉強化・膝の曲げ伸ばし改善 |

レッグプレスは座った姿勢で行うため膝への負担が少なく、膝痛予防や高齢者にもおすすめです。レッグエクステンションは大腿四頭筋をピンポイントで鍛え、階段の昇降や立ち上がり動作のサポートに役立ちます。レッグカールは膝の後ろ側を強化し、バランスの良い筋力アップが可能です。

マシンごとの負荷の特徴と膝への影響 – 負担軽減のためのフォーム指導と注意点

マシン使用時は適切なフォームを守ることが重要です。膝に過剰な負担がかからないよう、以下のポイントを守りましょう。

- レッグプレス:膝がつま先より前に出ないようにセットし、可動域は90度までを目安に。重すぎる重りは避け、フォーム重視で行います。

- レッグエクステンション:膝関節を伸ばしきらず、ゆっくり動作することで関節への衝撃を防ぎます。

- レッグカール:背中をしっかりとマシンにつけ、反動を使わずに動作します。

特に痛みや違和感がある場合は、無理に負荷を上げず軽い重量からスタートし、段階的に回数やセット数を増やすことが大切です。

自重・チューブ・ダンベルを使ったトレーニング – 負担の少ない種目選択と段階的負荷増加のポイント

ジムマシン以外でも、自重・チューブ・ダンベルを活用したトレーニングは膝周りの筋肉強化に効果的です。特に膝に負担のかかりにくい種目を選ぶことが重要です。

- スクワット(自重/ダンベル):膝がつま先を越えない範囲で、お尻を後ろに引くようにしゃがみます。

- チューブレッグエクステンション:椅子に座りチューブを足にかけ、ゆっくり膝を伸ばします。

- ヒップリフト:仰向けで膝を立て、お尻を持ち上げることで太ももとお尻を同時に鍛えられます。

負荷は週2〜3回、1種目10〜15回を2セットから始め、慣れてきたら徐々に回数や重さを増やすと安全に筋力を向上できます。

チューブトレーニングの効果と実践例 – インナーマッスル強化やリハビリにも適した種目

チューブトレーニングは関節への負担が少なく、リハビリや高齢者にも適しています。インナーマッスルの強化にも効果的です。

| 種目名 | 主な効果 | 実践ポイント |

|---|---|---|

| チューブサイドウォーク | 股関節・お尻の強化 | ゆっくり横歩きでバランス強化 |

| チューブレッグカール | ハムストリングスの強化 | 膝を痛めず筋肉を刺激できる |

| チューブキックバック | お尻・大腿後面の筋力強化 | 体幹を安定させて行う |

これらのトレーニングは1回10〜15回を2セット目安に、痛みが出ない範囲で行うことが重要です。チューブの強度は徐々に上げていくと、筋力アップの効果が期待できます。

高齢者・初心者・アスリート向けのプログラム例 – 目的別の種目構成と頻度設定

目的やレベルに応じて、トレーニング内容や頻度を調整しましょう。

| 対象 | おすすめ種目例 | 頻度・強度 |

|---|---|---|

| 高齢者 | レッグプレス(軽負荷)、チューブエクステンション | 週2〜3回/1種目10回2セット |

| 初心者 | 自重スクワット、ヒップリフト、チューブサイドウォーク | 週2〜3回/1種目10〜15回2セット |

| アスリート | レッグプレス(高負荷)、ダンベルスクワット | 週3〜4回/1種目15回3セット以上 |

高齢者や膝痛がある方は軽めの負荷で安全重視、初心者は自重やチューブを中心に、アスリートは負荷と回数を増やして筋肉量とパフォーマンス向上を狙いましょう。自分に合ったプログラムで無理なく継続することが最大のポイントです。

膝に負担をかけないトレーニングフォームと注意点

膝周りの筋肉をジムで効果的に鍛えるには、正しいフォームと注意点を理解することが重要です。膝関節は日常生活や運動時に多くの負担がかかるため、誤った動作は痛みや怪我の原因となります。特にスクワットやランジは膝を鍛える代表的な種目ですが、膝の角度や体重のかけ方に注意することで安全に行えます。下記のポイントを意識することで、膝周りの筋肉を効率的に強化しながら関節への負担を最小限に抑えることが可能です。

膝を痛めないスクワット・ランジの正しいフォーム – 膝の動きと体重配分の科学的解説

スクワットやランジで膝を痛めないためには、膝の向きや体重配分を正しくコントロールすることが大切です。膝はつま先と同じ方向に曲げ、体重はかかとから土踏まずにかけて均等に乗せます。腰や背中が丸まらないようにし、胸を張って姿勢を保ちましょう。膝がつま先より前に出すぎないよう注意し、股関節と足首の柔軟性を意識して動作を行うことで、膝関節へのストレスを軽減できます。

正しいフォームのポイントを表で確認してください。

| ポイント | 意識する項目 |

|---|---|

| 膝の向き | つま先の方向に合わせてまっすぐ |

| 体重のかけ方 | かかと~土踏まずに均等に乗せる |

| 背中・腰 | 背中をまっすぐ、腰を反りすぎない |

| 股関節・足首 | 柔軟性を高めて可動域を確保する |

膝の角度制御と股関節・足首の使い方 – ケガ予防に重要なポイント

膝の角度を正しくコントロールすることで、関節や靭帯への負担を軽減できます。スクワットでは膝を90度まで曲げるのが基本ですが、痛みがある場合は無理をせず浅めの角度で行いましょう。また、股関節をしっかり引いて動作することで、太ももやお尻の筋肉も同時に鍛えられます。足首の柔軟性が不足していると膝が前に出やすくなるため、ストレッチや可動域アップのエクササイズも取り入れてください。安全にトレーニングを継続するために、動作中は膝のブレやねじれにも注意を払いましょう。

膝痛時の代替トレーニング種目 – 負担軽減のための種目選択と実践方法

膝に痛みがある場合は、無理なスクワットやランジを避け、負担が少ないトレーニングに切り替えることが大切です。レッグエクステンションやレッグカールなどのマシンは、膝周りの筋肉をピンポイントで鍛えるのに適しています。また、チューブを使ったトレーニングや自転車エクササイズも膝の負担が少なく効果的です。痛みが強い場合は水中ウォーキングやプールでの運動も検討しましょう。

膝痛時におすすめの種目リスト

- レッグエクステンション

- レッグカール

- チューブトレーニング(内転筋・外転筋)

- エアロバイク

- 水中ウォーキング

膝を使わない筋トレやストレッチ – 腹筋・臀筋・体幹を鍛える膝負担ゼロ種目

膝に負担をかけずに下半身や体幹を鍛えたい場合、腹筋や臀筋、体幹を中心にしたトレーニングがおすすめです。プランクやサイドプランクは膝を使わずに体幹を強化でき、ヒップリフトはお尻と太もも裏の強化に最適です。これらの種目は膝の安定性や姿勢の改善にも役立ちます。また、ストレッチで股関節や太ももの柔軟性を高めることも膝痛予防に効果的です。

膝負担ゼロのおすすめエクササイズ

- プランク

- サイドプランク

- ヒップリフト

- ブリッジ

- 股関節ストレッチ

無理なく継続できるメニューを選び、膝の状態に合わせて調整しながらトレーニングを進めましょう。

トレーニングの効果を最大化する継続と回復のポイント

膝周りの筋肉をジムで効率的に鍛えるためには、継続的なトレーニングと十分な回復が重要です。計画的に頻度と回数を設定し、筋肉の成長と膝関節の安定性を両立させることがパフォーマンス向上の鍵となります。無理な負荷を避け、正しいフォームを意識しながら進めることで、膝への不要なストレスを軽減できます。トレーニング後の回復期間をしっかり設けることも、筋力アップと怪我予防の両立につながります。

レベル別トレーニング頻度と回数目安 – 初心者・中級者・上級者のプログレッション設計

膝周りの筋肉トレーニングでは、個人のレベルに合わせた頻度と回数の設定が効果的です。以下の表は、膝周り筋肉を鍛える際の目安です。

| レベル | 頻度(週あたり) | 1回あたりのセット数 | 1セットの回数 |

|---|---|---|---|

| 初心者 | 2〜3回 | 2セット | 10〜12回 |

| 中級者 | 3〜4回 | 3セット | 12〜15回 |

| 上級者 | 4〜5回 | 4セット | 15〜20回 |

ポイント

- 初心者はフォーム習得と膝への負担軽減を重視

- 中級者以上は筋力向上と筋肥大を目指し、徐々に負荷を増やす

- セット間の休憩は60〜90秒を目安にする

適切な休息と超回復の科学 – 筋肉の成長と膝関節保護のための休息指標

筋肉の成長には「超回復」が不可欠です。トレーニング後、膝周りの筋肉は48〜72時間の休息を取ることで、筋繊維が回復・強化されます。膝関節の負担を減らし安全に効果を引き出すためにも、連日の過度な運動は避けましょう。痛みや違和感がある場合は、無理に再開せず休息を優先してください。

休息の目安リスト

- 膝周り筋トレ:中1日〜2日空ける

- 筋肉痛や張りが強い場合は無理せず休む

- 睡眠や栄養も十分に確保する

ウォーミングアップ・クールダウンの効果的な方法 – 関節可動域拡大と筋肉疲労軽減のための実践法

トレーニング前後のウォーミングアップとクールダウンは、膝の怪我予防と早期回復に欠かせません。ウォームアップでは関節の可動域を広げ、筋肉を温めることでパフォーマンスを高めます。クールダウンでは乳酸の蓄積を抑え、翌日の疲労感や筋肉痛を軽減します。

おすすめの流れ

- 軽い有酸素運動(自転車やウォーキング):5〜10分

- 動的ストレッチ:膝を意識した関節運動を中心に

- トレーニング後は静的ストレッチ:太ももやお尻を中心に筋肉を伸ばす

膝周りストレッチと動的運動の具体例 – 怪我予防に最適なウォームアップメニュー

膝周りのウォームアップには、動的ストレッチが効果的です。以下はおすすめのメニュー例です。

- レッグスイング:片足立ちで反対の脚を前後に振る(左右各15回)

- ヒップサークル:股関節を大きく回す(左右各10回)

- ラテラルバンドウォーク:ゴムバンドを膝上に巻き横歩きで太ももとお尻を刺激(10〜15歩×2)

クールダウンには、太もも前面のストレッチや膝裏を伸ばす動作を取り入れると、筋肉の柔軟性維持と回復促進に役立ちます。各種目は無理なく行い、痛みを感じた場合はすぐに中止しましょう。

膝周り筋肉トレーニングに役立つジム選びの基準と比較

膝周りの筋肉を強化したい場合、ジム選びは非常に重要です。適切な設備や専門的な指導環境が整っているかどうかが、効果的かつ安全なトレーニングの鍵となります。下記の比較ポイントを参考に、自分の目的や膝の状態に合ったジムを選ぶことが大切です。

膝トレーニングに適したジム設備の特徴 – マシン、フリーウェイト、リハビリ機器の充実度比較

膝周りの筋肉トレーニングに最適なジムには、マシン・フリーウェイト・リハビリ機器がバランス良く備えられています。特にレッグプレスマシンやレッグカールマシンは膝関節の安定や太もも強化に効果的です。フリーウェイトはスクワットやダンベルを使った筋トレが行いやすく、負荷調整の自由度が高いのが特長です。リハビリ機器やチューブ、バランスボールなども膝痛対策やインナーマッスルの活性化に役立ちます。

| 設備カテゴリ | 主な特徴 | 膝トレーニングへの効果 |

|---|---|---|

| マシン | レッグプレス、カール等 | 安全に負荷を調整しやすい |

| フリーウェイト | ダンベル、バーベル、スクワット | 体幹やバランスも同時に鍛えられる |

| リハビリ機器 | チューブ、バランスボール等 | 膝の安定性・柔軟性向上、ケガ予防に最適 |

チューブ・ダンベル・マシン利用環境の評価基準 – 安全なトレーニング環境づくり

膝周りの筋肉を鍛える際、安全な環境と適切な器具の利用は欠かせません。チューブやダンベルは負荷を細かく調節でき、初心者や高齢者にもおすすめです。マシンは軌道が安定しており、フォームを崩しにくいので膝に優しいトレーニングが可能です。評価のポイントは以下です。

- 器具の種類が豊富か

- 床材が滑りにくく、ケガ防止に配慮されているか

- スペースが十分に確保されているか

これらの条件が整っているジムでは、膝に負担をかけずにトレーニングを継続できます。

トレーナーの専門性と指導の質 – 膝痛改善経験者や理学療法士の在籍状況確認ポイント

ジム選びで見逃せないのがトレーナーの専門性と指導経験です。膝痛や変形性膝関節症を経験したトレーナーや理学療法士が在籍していると、個別の状態に合わせたプログラム作成やフォーム指導が受けられます。

- 理学療法士やリハビリ経験者が常駐しているか

- 膝痛改善や高齢者対応の実績があるか

- 個別カウンセリングやアドバイスが充実しているか

これらを事前に確認することで、より安全で効果的に膝周りの筋肉を鍛えられます。

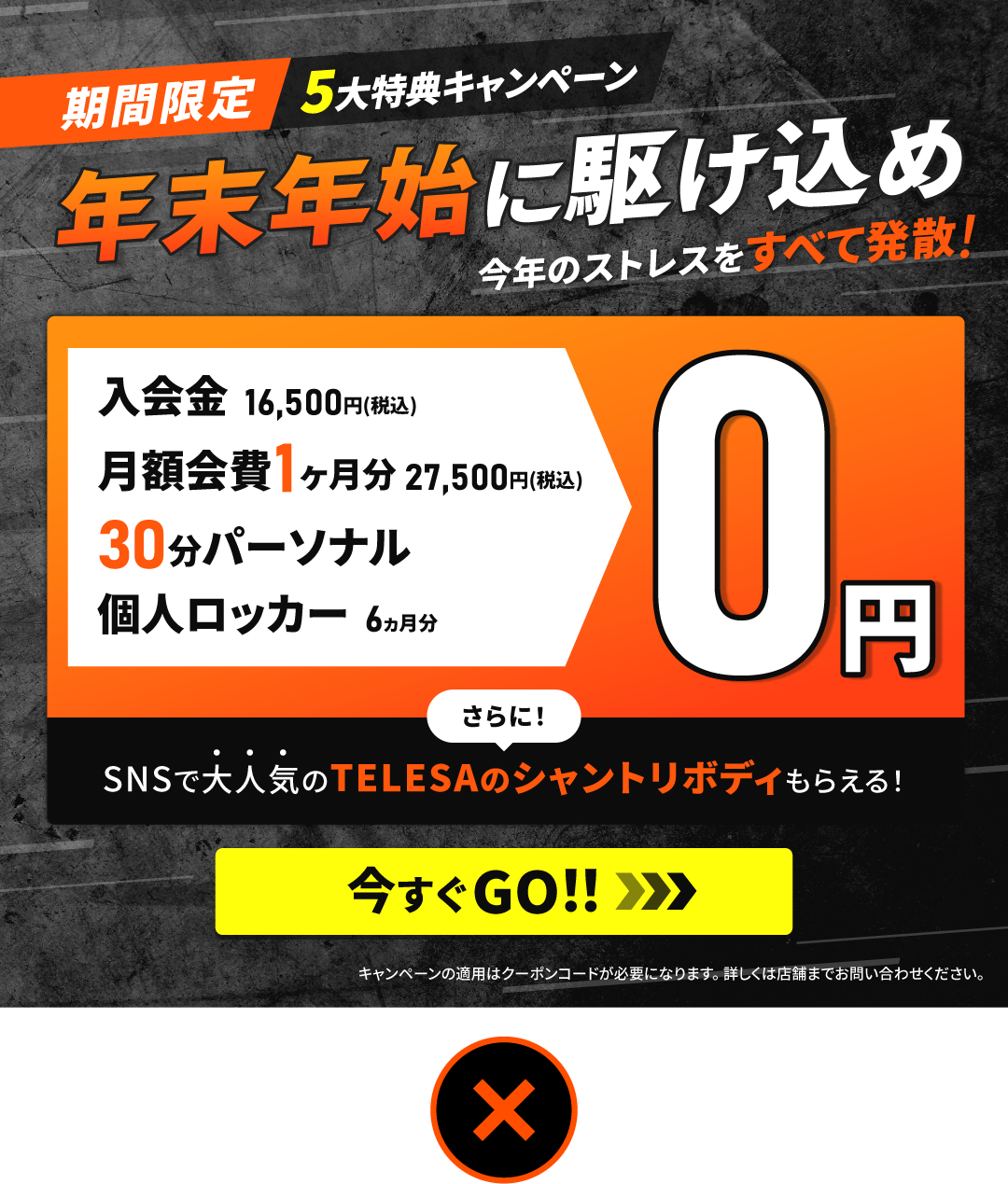

ジム料金プランとサービス内容比較 – 膝周り筋力強化に特化したプログラムの有無と費用対効果

膝周りの筋力強化を目指す場合、料金だけでなくサービス内容の充実度も重視しましょう。多くのジムでは、月額プランやパーソナルトレーニングコースが用意されています。以下の比較表を参考にしてみてください。

| ジムタイプ | 月額料金目安 | 特化プログラムの有無 | サービス特徴 |

|---|---|---|---|

| 総合型ジム | 7,000~15,000円 | 一部あり | マシン、スタジオ、プール等 |

| 専門パーソナル | 15,000~30,000円 | 個別対応プログラムあり | 専門トレーナーによる完全指導 |

| リハビリ特化 | 10,000~20,000円 | 高齢者・膝痛向けプログラム | 理学療法士や医療サポートと連携 |

プログラムの内容や指導体制を確認し、自分の目的に合った最適なジムを選ぶことで、膝周りの筋肉をしっかりと鍛えられます。

実践者の体験談と専門家の推奨プログラム事例

膝痛改善成功例:高齢者・スポーツ選手・女性のケーススタディ – リアルな成果と継続の秘訣

膝周りの筋肉トレーニングは年齢や性別を問わず、多くの人に効果が期待されています。高齢者の場合、椅子を使ったスクワットやレッグエクステンションで筋力が向上し、「階段の上り下りが楽になった」「膝の痛みが緩和した」という報告が多くあります。スポーツ選手では、ジムでのレッグプレスやバランスボールを活用したエクササイズで、膝の安定性とパフォーマンスがアップした事例が見られます。女性の方も、ジムのトレーニングマシンや自宅でのチューブトレーニングを継続することで、膝の負担が減り日常動作がスムーズになったと実感しています。

膝周りの筋肉強化を成功させるポイント

- 無理のない範囲で継続

- 正しいフォームを意識

- 専門家のアドバイスを活用

- ストレッチやウォームアップの徹底

トレーナー・理学療法士によるオーダーメイド指導内容 – プログラム設計の具体例と理由

膝周りの筋肉トレーニングは個々の状態や目標に合わせて設計されます。理学療法士やトレーナーは、膝の痛みや変形の有無、筋力バランス、生活習慣を丁寧にヒアリングし、最適なトレーニングメニューを提案します。

主な指導内容例

| 状態 | 推奨トレーニング内容 | 理由 |

|---|---|---|

| 高齢者 | 椅子スクワット、レッグエクステンション | 関節に負担をかけずに筋力向上と転倒予防につながる |

| スポーツ選手 | レッグプレス、ランジ、プライオメトリクス | 高負荷で筋力とパワーを効率的に強化し競技力アップ |

| 膝痛のある方 | チューブトレーニング、内転筋・大腿四頭筋強化 | 膝への負荷を抑えながらサポート筋肉を強化し痛みの再発予防 |

指導で重視されるポイント

- 膝関節の安定性を保つための筋肉(内側広筋・大臀筋・太もも)を強化

- フォームの矯正や負荷調整をこまめに実施

- トレーニング頻度や回復の目安も個別に設定

ジム活用による生活の質向上 – 運動機能回復と日常生活動作の改善報告

ジムのトレーニングマシンやダンベル、チューブを活用した膝周りの筋肉トレーニングは、運動機能の回復や日常生活の質向上に大きく貢献しています。特に、レッグプレスやアダクションマシン、バンドを用いたエクササイズは膝にかかる負担をコントロールしやすいため、膝痛の予防や改善に役立っています。

ジム活用で得られる主なメリット

- 安全性が高いマシントレーニングで安心して筋力強化

- 専門トレーナーの指導による効率的なステップアップ

- 日常生活での歩行、階段昇降、立ち座りが楽になったという実感の声が多数

実際、膝の痛みや不安が軽減し、外出や趣味の幅が広がったという体験談も多く寄せられています。適切なサポートのもとで膝周りの筋肉を鍛えることは、健康長寿やアクティブな生活の実現へとつながります。

膝周り筋肉トレーニングの疑問解消Q&A集

スクワットは膝にいいか?膝痛時に鍛えるべき筋肉は? – 代表的な疑問に対する科学的解説

スクワットは膝周りの筋肉を効果的に鍛える基本的なトレーニングですが、正しいフォームが重要です。膝がつま先より前に出ないようにし、背筋を伸ばして行うことで膝への負担を最小限に抑えられます。膝痛がある場合は、大腿四頭筋や内側広筋、大臀筋を中心に鍛えることがおすすめです。これらの筋肉を強化することで膝関節の安定性が向上し、痛みの予防や改善に役立ちます。痛みが強いときは無理に行わず、専門家の指導のもとでトレーニングメニューを調整しましょう。

トレーニングマシン・チューブ・ダンベルの効果比較 – 機能別の使い分けポイント

膝周りの筋肉トレーニングでは、目的や体力レベルに応じた器具選びが重要です。

| 器具 | 主な特徴 | 効果的な使い方 |

|---|---|---|

| トレーニングマシン | 負荷調整が細かく、動作が安定しやすい | レッグプレスやレッグエクステンションで大腿四頭筋を集中的に強化 |

| チューブ | 関節への負担が軽く、可動域を広げやすい | ゴムチューブを使った膝周りのインナーマッスル強化 |

| ダンベル | 筋力アップやバランス力向上に最適 | ダンベルスクワットやランジで筋力と安定性の両方を鍛える |

負荷が心配な場合はチューブや軽いダンベルから始め、慣れてきたらマシンも活用すると良いでしょう。

膝痛がある場合のトレーニング開始時期と注意点 – 痛みの段階別アプローチ法

膝に痛みがある場合は、痛みの程度に応じてトレーニングの内容や開始時期を調整することが大切です。

- 炎症や腫れがあるとき: 安静を優先し、無理な運動は控えましょう。

- 軽度の違和感のとき: 痛みの出ない範囲でストレッチや軽い筋トレを検討します。

- 違和感が改善したら: 大腿四頭筋や内側広筋など膝周りの筋肉強化を本格的にスタートします。

トレーニング中に痛みが悪化する場合は、すぐに中止し専門家のアドバイスを受けることが重要です。

高齢者の膝周り筋肉トレーニングの安全な進め方 – 負担軽減と筋力維持のための工夫

高齢者でも膝周りの筋肉トレーニングは有効ですが、関節への負担を軽減する工夫が求められます。

- 椅子や手すりを使った運動で転倒リスクを減らす

- 低負荷・高回数を意識し、無理なく継続する

- 膝に負担の少ないマシンやチューブを活用

- 日常生活の動作(立ち上がり・階段昇降)をトレーニングに取り入れる

これらの工夫により、膝の負担を減らしながら筋力維持や歩行能力の向上に役立てることができます。

膝に負担の少ないストレッチ方法とその効果 – 関節可動域拡大の具体的技術

膝周りの柔軟性を高めるストレッチは、関節の可動域を広げてケガの予防にもつながります。

- 太ももの前側のストレッチ: 立位で片足を後ろに引き、かかとをお尻に近づける

- 内転筋ストレッチ: 座って両足の裏を合わせ、膝を外側に開く

- ハムストリングスのストレッチ: 座った状態で片足を伸ばし、つま先をゆっくりつかむ

ストレッチは呼吸を止めずに20〜30秒ほど維持し、無理のない範囲で行いましょう。筋肉の緊張をほぐし、膝の動作がスムーズになります。

膝周りの筋肉トレーニングを始めるための実践ガイド

トレーニング目標の設定とモチベーション維持法 – 継続を支える具体的な方法論

膝周りの筋肉トレーニングを効果的に続けるには、具体的な目標設定が重要です。例えば「3ヶ月後に階段の上り下りを楽にする」「スクワットを正しいフォームで20回行えるようになる」といった目標を定めましょう。目標を明確にすることで日々のトレーニングに意味を持たせ、モチベーション維持に繋がります。

以下のリストを活用して、無理なく続けられる仕組みを作りましょう。

- 達成可能な小さな目標を設定する

- 進捗を記録して振り返る

- 家族や友人に宣言してサポートを得る

- 成果を感じたら自分をしっかり褒める

これにより、膝周りの筋肉強化だけでなく、日常生活での動作の安定や疲労感の軽減も期待できます。

ジム利用前の準備と体験プログラムの活用術 – 無料体験やカウンセリングの効率的な使い方

ジムで膝周りの筋肉トレーニングを始める際は、事前準備が重要です。まず無料体験やカウンセリングを積極的に活用し、自分の体力や膝の状態をトレーナーに相談しましょう。これにより無理のないトレーニングメニューを提案してもらえます。

ジム選びや体験のポイントを以下のテーブルで整理しました。

| 準備ポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| 無料体験の予約 | ジムの設備や雰囲気を確認し、不安を解消する |

| カウンセリング活用 | 専門トレーナーに膝や関節の状態、運動歴を伝えて適切な指導を受ける |

| トレーニングウェア準備 | 動きやすく、膝関節を保護できるウェアやシューズを選ぶ |

こうした準備を行うことで、膝に負担のかからないトレーニングや、トレーニングマシンの正しい使い方を早期に身につけることができ、ケガの予防にもつながります。

トレーニング記録と効果測定の方法 – 定期的な評価で最適化するトレーニングプラン

効果的な膝周りの筋肉トレーニングには記録と評価が欠かせません。日々のトレーニング内容や膝の調子、トレーニング後の体調をノートやスマホアプリで記録しましょう。

記録すべき主な項目は以下の通りです。

- 実施したトレーニングの種目と回数

- 膝や太ももの違和感・痛みの有無

- トレーニングマシンの負荷や使用重量

- 翌日の体調や疲労度

定期的にこれらを見直すことで、自分の状態に合わせた最適なトレーニング内容へ調整できます。変化を実感しやすくなり、継続のモチベーションにもつながります。筋力やバランスの向上を数値で確認することで、膝の安定や日常生活での動作改善を目指しましょう。

会社概要

会社名・・・GYM&SAUNA

所在地・・・〒150-0034 東京都渋谷区代官山町20-9 サザン代官山B1F

電話番号・・070-8347-5991